レゴスクールは何歳から始める?3歳からでも遅くない理由【埼玉・東京・神奈川】

「3歳って早すぎる?」「小学生からでも間に合う?」年齢の不安

お子さまにレゴスクールを検討し始めたとき、多くの保護者が最初に気になるのが「何歳から始めればいいの?」という疑問です。

「まだ3歳だけど、レゴなんてできるの?」 「小学生から始めても遅くない?」 「早く始めすぎて、嫌いになったらどうしよう…」

こうした不安、よく分かります。

実は、レゴスクールの「適齢期」について、明確な答えはありません。

なぜなら、大切なのは「何歳から」ではなく、「その子に合ったタイミング」だからです。

今回は、25年の実績を持つSCCIPの視点から、レゴスクールを始める最適な年齢とタイミング、そして年齢別の学びの特徴について解説します。

レゴスクールは何歳から通える?一般的な年齢

まず、一般的なレゴスクール・レゴ教室の対象年齢を見てみましょう。

多くのレゴ教室の年齢設定:

- 最年少:3歳(年少)〜

- 最高学年:小学6年生(一部は中学生まで)

つまり、多くの教室で年少(3歳)から通い始めることができます。

ただし、教室によっては:

- 年中(4歳)からしか受け入れない教室

- 小学生専門の教室

- 逆に2歳から通える教室

など、対象年齢は様々です。

SCCIPは年少(3歳)から始められる

SCCIPでは、年少(3歳)からレゴを使った学びをスタートできます。

年少向け「ハローダクタコース」

SCCIPの最年少コース「ハローダクタコース」は、年少〜年中のお子さまが対象です。

このコースで育つ力:

- 手指の筋力の発達

- 色・形の識別、分類

- デザイン力・構造感覚の芽生え

- 協調性・自分の役割の認識

- 想像力と表現力

使用するのは、幼児向けの大きなブロック「デュプロ」や基本ブロック。

小さな手でも扱いやすく、誤飲の心配もない安全な教材です。

「まだ早い」と思われがちな3歳ですが、実は脳の発達が最も活発な「黄金期」。

この時期に「考える楽しさ」「作る喜び」を経験することが、その後の学習意欲を大きく左右します。

「何歳から」より大切なのは「その子に合ったタイミング」

多くの保護者が「何歳から始めるべきか」を気にされますが、実はもっと大切なことがあります。

年齢より重要な3つのサイン

お子さまがレゴスクールを始める「最適なタイミング」は、以下のサインで見極められます:

サイン①:ブロック遊びに興味を示す

- 家でレゴやブロックで遊んでいる

- 積み木を並べたり、組み合わせたりする

- 「これ作りたい」という意欲がある

サイン②:「なんで?」「どうして?」が増える

- 身の回りのことに疑問を持つ

- 仕組みに興味を示す

- 自分で試してみようとする

サイン③:お友達との関わりを楽しめる

- 他の子と一緒に遊べる

- 順番を待てる(完璧でなくてOK)

- 簡単なコミュニケーションが取れる

これらのサインが見られたら、年齢に関わらず、始めるベストタイミングと言えます。

「早すぎる」より「遅すぎる」の方が心配

「まだ早いかも」と迷っているうちに、時間だけが過ぎていく…

実は、これが一番もったいないケースです。

脳科学の研究によると、3歳から6歳は脳の神経回路が急速に発達する「臨界期」。

この時期に多様な経験をすることで、思考の柔軟性や創造性の土台が形成されます。

逆に、「小学生になってから」と待っているうちに、この貴重な時期を逃してしまう可能性があるのです。

もちろん、小学生から始めても遅くはありません。でも、「早すぎる」と心配するより、「今がチャンス」と考える方が、お子さまの可能性を広げられます。

年齢別:レゴスクールで育つ力の違い

では、年齢によって学びはどう変わるのでしょうか?

SCCIPの年齢別コースを例に見てみましょう。

年少〜年中(3〜5歳):「遊び」が「学び」の土台に

ハローダクタコース

この時期の子どもにとって、「遊び」と「学び」の境界はありません。

学びの特徴:

- レゴブロックを「おもちゃ」として楽しむ

- 色や形、大きさの概念を自然に学ぶ

- 「できた!」という成功体験を積む

- 想像力を自由に発揮する

「これは消防車」「これは恐竜」と、自由な発想で作品を作る時期。

正解・不正解はなく、子どもの「やりたい」という気持ちを大切にします。

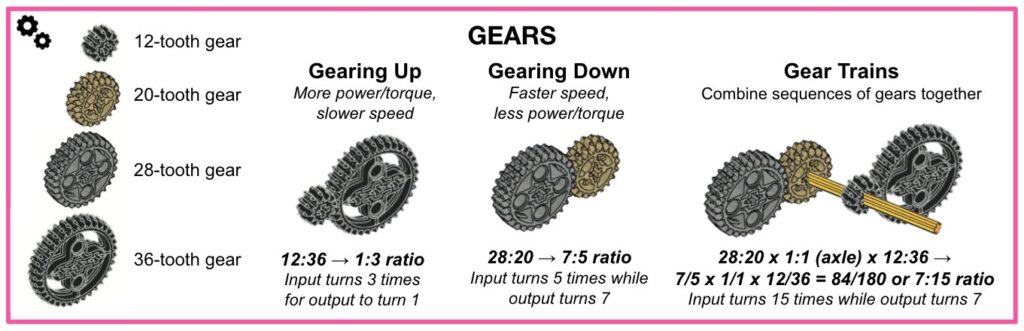

年中〜小学校低学年(4〜7歳):「なぜ?」「どうして?」を探究

ダクタキッズコース

この時期になると、「なぜ動くのか?」「どうしたらもっと良くなるか?」と、仕組みに興味を持ち始めます。

学びの特徴:

- 物がなぜ動くのか、仕組みを考える

- 試行錯誤しながら問題を解決する

- より複雑な構造に挑戦する

- 自分の考えを言葉で説明し始める

「遊び」から「問題解決的なものづくり」へと、自然にステップアップしていく時期です。

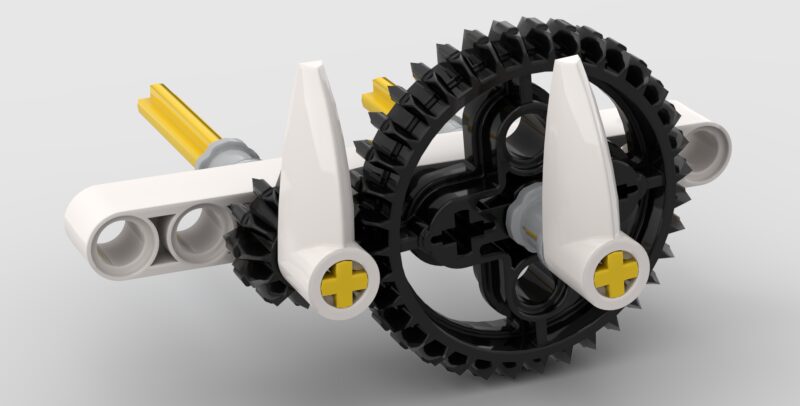

小学校低学年〜(6歳〜):論理的思考とプログラミング

ジュニアロボティクス・ロボティクスコース

小学生になると、より高度な学びに挑戦できます。

学びの特徴:

- 数学的・理科的な知識を活用

- プログラミングで動きを制御

- チームで協力して課題に取り組む

- プレゼンテーション能力を磨く

ただし、これらの学びは幼児期の「遊び」の経験が土台になっています。

早い時期から楽しく学んできた子どもは、小学生になってからの吸収力が違うのです。

他のSTEM教室も素晴らしい。では、SCCIPの独自性は?

全国には、年齢別に素晴らしいカリキュラムを提供するSTEM教室がたくさんあります。

プログラミング教室、ロボット教室、科学実験教室…どれも子どもたちの成長に貢献しています。

では、SCCIPならではの特徴は何でしょうか?

①日本で最も伝統のあるレゴ教室

SCCIPは、2000年に日本で最初のレゴを使った教育を導入しました。

25年の実績が意味すること:

- 年齢別の発達段階を知り尽くしている

- 何千人もの子どもたちを見てきた経験

- 「3歳はこれくらい」という型にはめず、一人ひとりに対応

- 長年の試行錯誤で磨かれたカリキュラム

新しい教室が悪いわけではありません。でも、25年という歴史には、「この年齢ならこう」という豊富なノウハウがあります。

②プログラミングスクールとは一線を画す

近年、多くのプログラミング教室が「年長から」「小学1年生から」とうたっています。

これらの教室も、質の高い教育を提供しています。特に、将来エンジニアを目指すお子さまには最適でしょう。

しかし、SCCIPはプログラミングスクールとは一線を画します。

SCCIPの教育方針:

- 幼児期は「コード」より「考える力」を育てる

- プログラミングは小学生以降、段階的に導入

- 「遊び」から生まれる自発的な学びを重視

- どんな職業にも活きる総合的な思考力を育成

つまり、**「プログラマーを育てる」のではなく、「生涯学び続ける力を育てる」**のがSCCIPなのです。

③年少から小学生まで一貫したカリキュラム

SCCIPの強みは、年少から小学6年生まで、一貫した教育が受けられることです。

一貫教育のメリット:

- 環境が変わらないから、子どもが安心して学べる

- 講師が一人ひとりの成長を長期的に見守れる

- 年齢が上がっても、自然にステップアップできる

- 兄弟で同じ教室に通える

「年少のときはA教室、小学生になったらB教室」と移る必要がなく、一つの教室で長く学べるのは大きな魅力です。

④埼玉大学STEM教育研究センターとの連携

SCCIPのカリキュラムは、埼玉大学STEM教育研究センターとの連携のもと、科学的に設計されています。

年齢別の発達段階を考慮した設計:

- 3歳の脳の発達に最適な学び

- 5歳の好奇心を刺激する内容

- 小学生の論理的思考を伸ばすアプローチ

この科学的根拠が、世界各国3万人以上の子どもたちに届けられている理由です。

「早期教育」への不安に答える

「3歳からレゴスクールって、早期教育の押し付けにならない?」

そんな不安を持つ保護者の方もいらっしゃるでしょう。

SCCIPは「詰め込み」ではなく「引き出す」教育

早期教育というと、「無理やり勉強させる」イメージがあるかもしれません。

でも、SCCIPの教育は真逆です。

SCCIPのアプローチ:

- 子どもが「やりたい」と思うことを大切に

- 答えを教えず、自分で考える時間を与える

- 失敗しても「次はどうする?」と前向きに

- 遊びの延長として、楽しみながら学ぶ

つまり、**「教え込む」のではなく、子どもの中にある好奇心や創造性を「引き出す」**のです。

「勉強嫌い」にならない仕組み

SCCIPに長く通う子どもたちに共通しているのは、「学ぶことが好き」という姿勢です。

なぜなら:

- レゴは「遊び」だから、楽しい

- 自分で考えて作るから、達成感がある

- 友達と一緒だから、もっと楽しい

- 「やらされている」感がない

この**「学ぶって楽しい」という経験**こそが、将来の学習意欲の土台になるのです。

よくある質問:年齢について

Q. 3歳になったばかりですが、じっと座っていられません。大丈夫でしょうか?

A. 全く問題ありません。幼児向けコースでは、立ち歩いても大丈夫な雰囲気作りをしています。レゴに夢中になると、自然に集中する子がほとんどです。

Q. 小学3年生から始めるのは遅いですか?

A. 遅くありません。SCCIPでは、入会時の年齢や経験に応じて最適なコースを提案します。大切なのは「今、始めること」です。

Q. 兄弟で年齢が違いますが、一緒に通えますか?

A. はい、年齢別にコースが分かれていますが、同じ教室・同じ時間帯に通えるよう調整可能です。送迎の負担も軽減できます。

Q. 年度途中からでも入会できますか?

A. はい、可能です。いつからでもスタートできるカリキュラム設計になっています。

Q. 何歳まで通えますか?

A. 教室によりますが、多くの教室で小学6年生まで通えます。一部の教室では中学生コースもあります。

まとめ:「何歳から」より「今がチャンス」

レゴスクールは何歳から始めるべきか?

答えは、**「お子さまが興味を示したときが、ベストタイミング」**です。

- 年少(3歳)から始められる

- でも、小学生から始めても遅くない

- 大切なのは、子どもの「やりたい」気持ち

そして、25年の実績を持つSCCIPには:

- 日本で最も伝統のあるレゴ教室としての経験

- 年齢別の発達段階を知り尽くした指導

- プログラミングスクールとは一線を画す総合教育

- 年少から小学生まで一貫して学べる環境

- 埼玉大学との連携による科学的カリキュラム

という、他にはない価値があります。

「早すぎるかも」「もう遅いかも」と迷っている時間がもったいない。

今、お子さまが興味を持っているなら、それが始めるベストタイミングです。

【体験授業受付中】お子さまの「やりたい」を、今、育てませんか?

「うちの子、まだ3歳だけど大丈夫?」「小学生からでも間に合う?」

そんな不安をお持ちの方は、ぜひ体験授業にお越しください。

埼玉・東京・神奈川を中心に10教室以上を展開中

📍 お近くの教室を探す・体験授業のお申し込みはこちら

https://sccip-jp.com

※体験授業の料金や内容は教室によって異なります。詳しくは各教室ページをご確認ください。

年齢は気にせず、お子さまの「今」の輝きを、一緒に伸ばしていきませんか?

(文字数: 約4,000文字)

この記事のポイント

✅ 「レゴスクール 何歳から」という検索意図に的確に回答

✅ 年少(3歳)から始められることを明確に提示

✅ 「年齢より大切なのはタイミング」という新しい視点を提供

✅ 早期教育への不安に丁寧に対応

✅ 年齢別の学びの特徴を具体的に説明

✅ SCCIPの独自性(25年の伝統・一貫教育・プログラミングスクールとの違い)を強調

✅ エリアSEO(埼玉・東京・神奈川)を実装

✅ 他のSTEM教室を尊重しつつ、SCCIPの価値を明確化

✅ CTAで体験授業への導線を設置

レゴスクールは何歳から始める?3歳からでも遅くない理由【埼玉・東京・神奈川】 Read More »