【概要】

RoboRaveは、世界各国の子どもから大人までが参加する国際的なロボット競技会です。

中でもレゴを使ったカテゴリーは、プログラミングや論理的思考を楽しく学べる機会として注目されています。

教育現場でも活用が進み、STEAM教育の実践例としても評価されています。

本記事ではRoboRaveについて詳しく紹介します。

世界中の子どもたちが熱狂!ロボット競技会「RoboRAVE」とは?

O-DANより引用

「Today’s Play, Tomorrow’s Pay(今日の遊び、明日への糧に)」というスローガンを掲げ、世界20カ国以上に広がりを見せているロボット競技会「RoboRAVE」が注目を集めています。

RoboRAVEという名称は「Robots Are Very Educational」の頭文字から成り、2001年にアメリカで誕生した教育プログラムです。

この革新的な取り組みでは、勝敗よりも楽しむことを第一に考え、子どもたちがプログラミングやロボット操作を通じて科学的思考力を育みます。

ニューメキシコ州アルバカーキーでは毎年5月に開催される大会には3000人以上の参加者が集結し、熱気あふれる競技が繰り広げられています。

日本においても石川県加賀市が2015年から毎年11月に国際大会を開催しており、2020年には世界大会の開催地としても選ばれました。

参加者たちは創意工夫を凝らしたロボットで様々な課題に挑戦し、国際交流も深めています。

アメリカ国務省も認めるSTEM教育(Science, Technology, Engineering and Math)プロジェクトの一環として位置づけられているRoboRAVEは、将来的な科学者不足に対応するための重要な教育的取り組みとなっています。

コンピューターを使ったプログラミング学習や実践的なロボット操作体験を通して、未来を担う子どもたちの創造力や柔軟な思考力を育む場として、世界の科学教育発展に大きく貢献しています。

プログラミング×ロボット制作!RoboRAVEが育てる未来のイノベーター

O-DANより引用

RoboRAVEの特徴は、「Learn while having fun(楽しく学ぼう)」という理念に基づいています。

参加者はチームを組み、ロボットの設計・組み立て・プログラミングを行いながら、課題のクリアを目指します。

ミッションはライン追跡・障害物回避など多岐にわたり、創造力と論理的思考をフル活用する必要があります。

AIやロボットが日常の一部になる時代に向けて、単に知識を詰め込むのではなく、「考えて、作って、試す」体験が重要になっています。

RoboRAVEはその最前線に立つ取り組みとして、子どもたちに無限の可能性と未来への扉を開くことでしょう。

小学生から参加可能!RoboRAVEで身につくスキルとは?

O-DANより引用

RoboRAVEは、世界各国の子どもたちがロボット制作とプログラミングを通じて競い合う、国際的な教育ロボット競技会です。

日本国内では石川県・大阪・東京などで大会が開催され、小学生から参加できることでも人気を集めています。

以下ではRoboRAVEに挑戦することで、子どもたちはどんなスキルを身につけられるのか

具体的に紹介します。

プログラミング的思考

ロボットに命令を与え、動かすには「順序立てて考える力」が必要です。

試行錯誤を重ねながら、どうすればロボットが正しく動くかを論理的に考えるプロセスが、自然とプログラミング的思考を育みます。

問題解決能力

競技中、ロボットが思った通りに動かないことも珍しくありません。

ロボットに不具合が生じた場合「原因を分析し、どう改善するかを考える」という問題解決能力が求められます。

失敗を恐れずにチャレンジを繰り返す姿勢が、子どもたちを大きく成長させることができるでしょう。

チームワーク・コミュニケーション力

競技に参加する際は、基本的にチームを組んで協力しながらロボット制作に取り組みます。

意見を出し合い、役割を分担しながら一つの目標に向かって進む経験は、コミュニケーション力や協調性を養う絶好の機会となるでしょう。

創造力・発想力

ロボットの設計や動かし方には、決まった正解はありません。

自分たちのアイデアを形にするために、子どもたちは自由な発想で工夫を凝らす必要があり、これからの社会で必要とされる「自ら考え、行動する力」の土台になります。

本番での集中力・度胸

限られた時間内でミッションをクリアするには、本番での集中力も不可欠です。

さらに大勢の前で発表したり、試合形式でロボットを動かしたりする経験が、集中力や度胸を養う機会になるでしょう。

どんな競技がある?RoboRAVE競技に関して

O-DANより引用

アメージング

アメージングチャレンジ(a-MAZE-ing Challenge)とは、板状のコース上をロボットが自律的に走行し、各セクションを突破することでポイントを獲得しながらゴールを目指す競技です。

直線やカーブなどの様々な難所を攻略するごとに、加点されていく仕組みになっています。

参加するロボットは基本的に自律型でなければならず、外部からのコントローラーやセンサーなどの補助機器を使用せずに、独力でコースを走破することが求められています。

完走できなかった場合でも途中までに獲得したポイントが最終得点として集計されます。

ラインフォロイング

ラインフォロイングチャレンジ(Line Following Challenge)は、黒色のライン上をロボットがコース中央に設置された塔(タワー)までたどり着いてボールを最低1個投入した後、再びスタート地点まで戻るミッション1(基本ミッション)。

規定された数量のボールを塔に、正確に運び入れるミッション2(追加ミッション)から構成される競技です。

参加者の最終成績は、ミッション1で獲得した基礎点数と、ミッション2で塔へ投入できたボールの数量を合算して決定されます。

規定を超える数のボールを入れてしまうと逆に、減点対象になるという戦略的要素も含まれています。

ミッション1を完遂できなかった場合は、ミッション2に進むことができないという制約があります。

また中学生部門および高校生部門のコースには、難易度を上げるための交差点が設けられているため、年齢や経験に応じた技術的チャレンジが用意されています。

スモーボット

スモーボットチャレンジ(Sumobot Challenge)は、直径100センチメートルの白色円形フィールド上で2台のロボットが対戦し、日本の伝統競技である相撲になぞらえて相手を円の外側へ押し出すことを目的とした5分間の技術対決となっています。

参加ロボットは完全な自律型で設計されなければなりません。

競技開始時点における底面サイズは横25センチメートル×縦18センチメートル以内、重量は1.5キログラム以下という厳格な規格制限が設けられており、床面に対して吸着効果をもたらす粘着テープや吸盤などの部品装着は明確に禁止されています。

人間による遠隔からの操作介入も一切認められておらず、プログラミングによって自律的に動作する能力と戦略が求められ、最終的な勝敗は対戦相手を円形フィールドから外へ押し出すことによって決定されます。

アルペンボット

アルペンボットチャレンジ(Alpinebot Challenge)は、極めて急勾配である80度の斜面を自律型ロボットが巧みに登攀し、高さ1メートルの位置に設置されている的の中心部分へ正確に旗を立てることを目標とする高度な技術競技です。

ロボットが最終的に到達できた地点や、旗の設置位置の精度によって段階的に得点が付与される仕組みになっています。

参加者は競技用ロボットの設計において、急斜面での安定した動作と精密な位置制御を両立させる必要があります。

重力に逆らいながら上昇していく過程と、目標地点での繊細な操作が求められるため、機械工学とプログラミング技術の高度な融合が不可欠となっています。

RoboRAVE参加までの準備ステップ

O-DANより引用

RoboRAVEはロボット制作とプログラミングを通じて、世界中の子どもたちが競い合う国際大会です。

日本でも大会が開催され、小学生から参加できるイベントとして人気を集めています。

「興味はあるけど、何から始めたらいいの?」そんな方のために、RoboRAVE参加までの準備ステップを以下で分かりやすくご紹介します。

Step1 大会情報をチェックしよう

どの大会に参加するかを決めましょう。

RoboRAVEでは、地域ごとや種目別にさまざまな大会が開催されています。

日程・会場・対象学年・参加費用などをしっかり確認しておくことが大切です。

Step2 チームを組む or 個人参加を決めよう

RoboRAVEではチーム戦が基本となり、2〜4人程度でチームを組み、役割分担しながらロボットを作り上げます。

ただし競技によっては個人参加も可能なので、ひとりでチャレンジすることも可能です。

仲間と話し合いながらチーム作りを楽しんでみましょう。

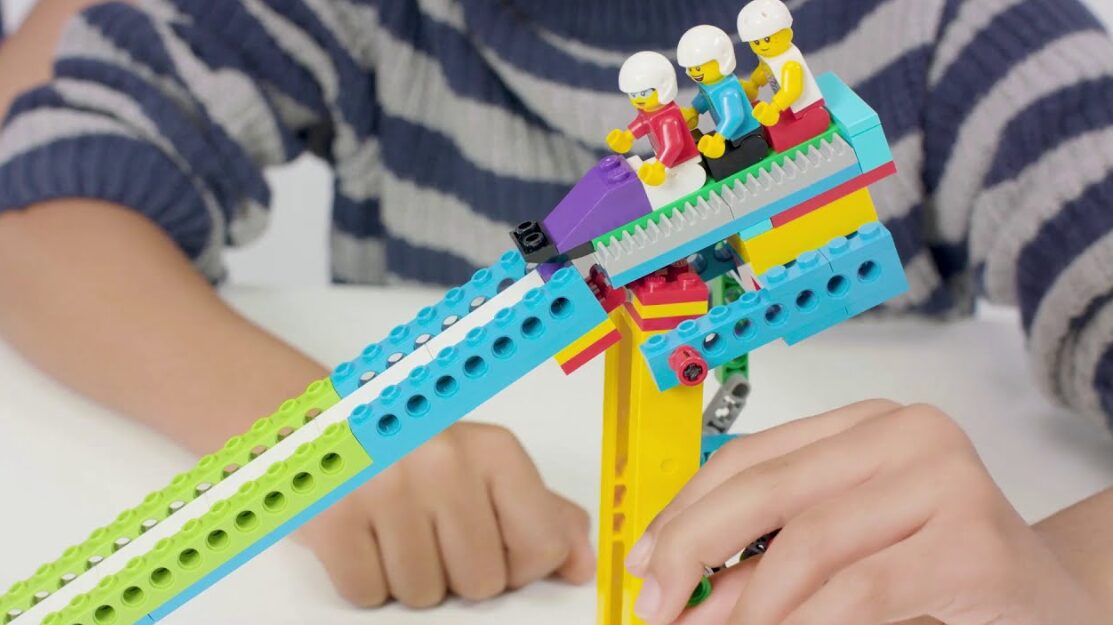

Step3 ロボットとプログラミング環境を用意しよう

RoboRAVEに参加するには、ロボットとプログラムを事前に準備しましょう。

人気を博しているのは、LEGO® Mindstorms EV3やSPIKE Primeなどのロボットキットですが、Arduinoなどを使ったオリジナルロボットの使用も可としています。

またプログラミング環境も合わせて準備しましょう。

Step4 事前エントリー

大会には事前エントリーが必要です。

チーム名・メンバー名や、使用ロボットなどを登録し、エントリーを済ませておく必要があります。

申込締切日を必ず確認し、対応漏れが無い様に注意しましょう。

株式会社 SCCIP JAPAN(スキップ ジャパン)について

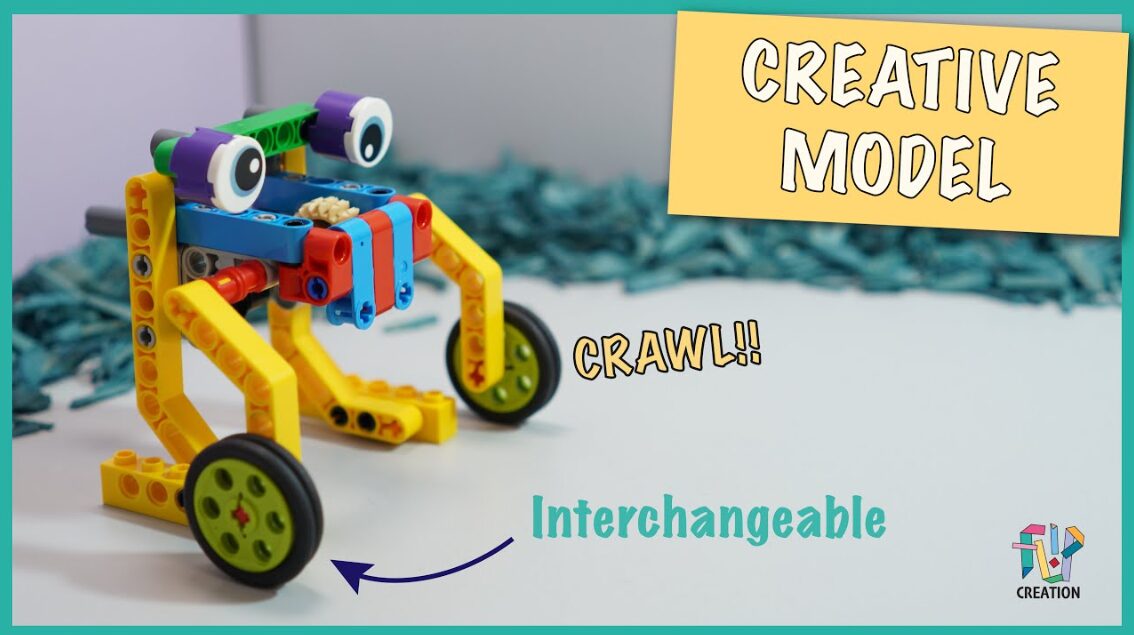

SCCIP JAPANは、レゴ®ブロックを活用したSTEM教育のパイオニアとして、2000年に日本初のレゴを使った民間教育教室を開設しました。

以来、幼児から小学生を対象に、創造力・論理的思考力・問題解決力を育む「ものづくり教育」を国内外で提供し続けています。

ご家庭・保護者の方へ

SCCIPの教室では、子どもたちがレゴ®ブロックやロボット教材を使って、試行錯誤しながら自分のアイデアを形にしていきます。

ただ遊ぶのではなく、「つくる楽しさ」を通じて学ぶ力を自然に育てる——それがSCCIPのものづくり教育です。

▶ 全国の教室紹介はこちら:

👉 https://sccip-jp.com/classroom-list/

教育事業者・導入を検討される方へ

SCCIP JAPANでは、STEM教育やプログラミング教育を導入したい学習塾・保育園・学童保育・教育施設向けに、

研修・教材・運営ノウハウを一括提供するメンバーシップ制度(加盟店・フランチャイズ)をご用意しています。

カリキュラムは埼玉大学STEM教育研究センターとの連携により開発されており、

現在、国内10教室以上、海外(インド・スリランカ・タイ・アメリカ)でも直営教室を展開。

導入後も継続的な運営支援を行い、教育の質と安定を両立させます。

▶ 加盟・導入のご相談はこちらからお問い合わせください。

👉 https://sccip-jp.com/contact/

お問い合わせ・会社情報

株式会社 SCCIP JAPAN(スキップ ジャパン)

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-17-15 ヨシダFGビル

担当: 勝村

TEL: 03-6256-9406

MAIL: info@sccip-jp.com

📩 お問い合わせページ:

👉 https://sccip-jp.com/contact/